【行业】新能源汽车-电池级溶剂要求极高(22页)

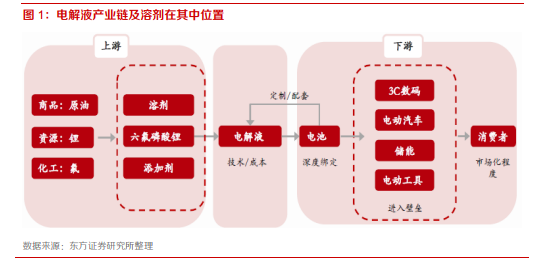

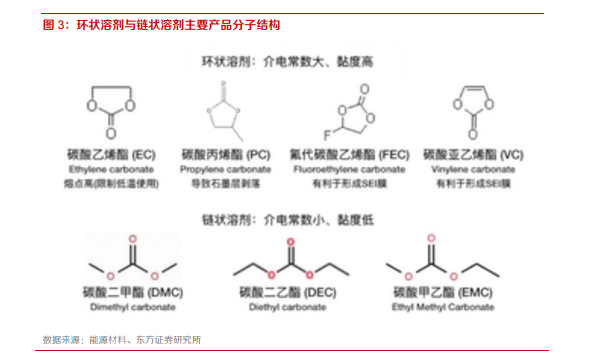

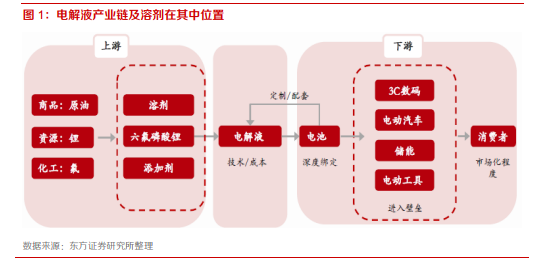

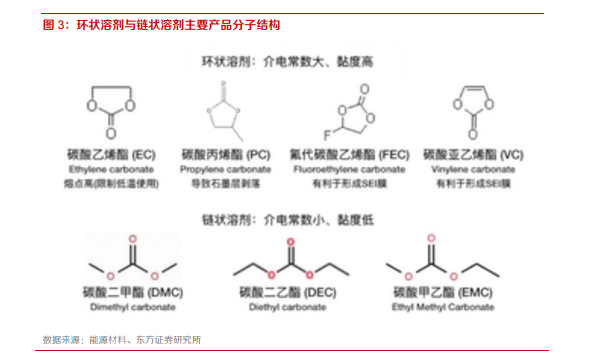

电池级溶剂要满足高介电、低粘度、低熔点、高沸点、高燃点、低成本等特征。电解液为锂电池的核心基础材料之一,其主要由电解质(六氟磷酸锂)、溶剂和添加剂三部分组成,其中溶剂主要起到溶解锂盐作用,理想的溶剂应当具备以下特征:(1)高介电常数,以保证溶解大量锂盐,以及保证较低的离子导电电阻;(2)低粘度,即流动性要好;(3)与电池所有组件兼容(电池内部某些组件之间是不能直接接触的,只有电解液与构成电池的所有组件相互接触);(4)低熔点、高沸点,即液态温度范围大;(5)无毒、低成本、高燃点。一般要溶解大量的锂盐,溶剂需含有极性比较强的官能团,一般以“C=O”、“C=N”、“S=O”和醚类官能团“—O—”为主,此外处于溶解性的考虑还要求溶剂的极性要高,即所谓的相似相容特征。 目前锂电池电解液均采用混合溶剂体系,综合各溶剂不同的优异性能。伴随锂电池和电解液的发展,溶剂的使用也有一定的时代性,在 1991 年以前主要使用 PC(碳酸丙烯酯)和 DEC(碳酸二乙酯),1992 年引入 EC(碳酸乙烯酯),1993 年出现 EMC(碳酸甲乙酯)、DMC(碳酸二甲酯)和 MP(丙酸甲酯)等,此后溶剂体系几乎保持不变。目前来看,单一溶剂已难达到电解液的要求,液体锂电池电解液都采用混合溶剂体系,主要是碳酸酯溶液,通常有一种碳酸酯的介电常数高,有利于锂盐的溶解,如 EC 和 PC,另外一种或几种碳酸酯的的粘度低,如 DMC、DEC、EMC等。因此通常一种环状碳酸酯与一种或多种直链碳酸酯的混合液可以构成良好的溶剂体系,其中EC 由于介电常数远大于 PC,具有良好的成膜性质(促进 SEI 膜的形成),以及较优的综合性能和较为合适的生产制造成本,成为环状碳酸酯的主选;在链状碳酸酯中,DMC 熔沸点温度范围较窄,但介电常数和闪点较高,同时毒性小、生产工艺相对简单、成本也相对较低,因此成为链状碳酸酯主流,而 DEC 和 EMC 由于熔点较低,可以扩展电解液温度下限;此外其中 EMC 兼具 DMC和 DEC 的特性,即良好的溶解性、介电常数高、低温性能好,能有效提高锂电池能量密度和放电容量,延长电池使用寿命,成为链状添碳酸酯溶剂中的优良选择。

目前锂电池电解液均采用混合溶剂体系,综合各溶剂不同的优异性能。伴随锂电池和电解液的发展,溶剂的使用也有一定的时代性,在 1991 年以前主要使用 PC(碳酸丙烯酯)和 DEC(碳酸二乙酯),1992 年引入 EC(碳酸乙烯酯),1993 年出现 EMC(碳酸甲乙酯)、DMC(碳酸二甲酯)和 MP(丙酸甲酯)等,此后溶剂体系几乎保持不变。目前来看,单一溶剂已难达到电解液的要求,液体锂电池电解液都采用混合溶剂体系,主要是碳酸酯溶液,通常有一种碳酸酯的介电常数高,有利于锂盐的溶解,如 EC 和 PC,另外一种或几种碳酸酯的的粘度低,如 DMC、DEC、EMC等。因此通常一种环状碳酸酯与一种或多种直链碳酸酯的混合液可以构成良好的溶剂体系,其中EC 由于介电常数远大于 PC,具有良好的成膜性质(促进 SEI 膜的形成),以及较优的综合性能和较为合适的生产制造成本,成为环状碳酸酯的主选;在链状碳酸酯中,DMC 熔沸点温度范围较窄,但介电常数和闪点较高,同时毒性小、生产工艺相对简单、成本也相对较低,因此成为链状碳酸酯主流,而 DEC 和 EMC 由于熔点较低,可以扩展电解液温度下限;此外其中 EMC 兼具 DMC和 DEC 的特性,即良好的溶解性、介电常数高、低温性能好,能有效提高锂电池能量密度和放电容量,延长电池使用寿命,成为链状添碳酸酯溶剂中的优良选择。 电池级溶剂纯度要求高,纯度将影响其电化学窗口。对于电解液用溶剂而言,溶剂的纯度对锂电池性能的影响至关重要,微量的杂质会明显影响溶剂的电化学窗口,进而影响电解液的性能。以氧化电位上限为例,通过提高溶剂的纯度可以有效提高溶剂的氧化电位上限,例如对于 EC,纯度从 99.91%提高至 99.979%,氧化电位上限能从 4.87V 提高至 5.50V。而对于大部分溶剂,纯度小于 99.9%时,其分解电位为 4.6-4.9V,提高纯度就能够提高其氧化电位窗口,一般能达到 5.2V 以上。如果纯度进一步提高,像主流的 EC、PC、DMC、EMC和 DEC,其氧化电位上限可以分别达到 6.2V、6.6V、6.5V、6.7V 和 6.7V。

电池级溶剂纯度要求高,纯度将影响其电化学窗口。对于电解液用溶剂而言,溶剂的纯度对锂电池性能的影响至关重要,微量的杂质会明显影响溶剂的电化学窗口,进而影响电解液的性能。以氧化电位上限为例,通过提高溶剂的纯度可以有效提高溶剂的氧化电位上限,例如对于 EC,纯度从 99.91%提高至 99.979%,氧化电位上限能从 4.87V 提高至 5.50V。而对于大部分溶剂,纯度小于 99.9%时,其分解电位为 4.6-4.9V,提高纯度就能够提高其氧化电位窗口,一般能达到 5.2V 以上。如果纯度进一步提高,像主流的 EC、PC、DMC、EMC和 DEC,其氧化电位上限可以分别达到 6.2V、6.6V、6.5V、6.7V 和 6.7V。

目前锂电池电解液均采用混合溶剂体系,综合各溶剂不同的优异性能。伴随锂电池和电解液的发展,溶剂的使用也有一定的时代性,在 1991 年以前主要使用 PC(碳酸丙烯酯)和 DEC(碳酸二乙酯),1992 年引入 EC(碳酸乙烯酯),1993 年出现 EMC(碳酸甲乙酯)、DMC(碳酸二甲酯)和 MP(丙酸甲酯)等,此后溶剂体系几乎保持不变。目前来看,单一溶剂已难达到电解液的要求,液体锂电池电解液都采用混合溶剂体系,主要是碳酸酯溶液,通常有一种碳酸酯的介电常数高,有利于锂盐的溶解,如 EC 和 PC,另外一种或几种碳酸酯的的粘度低,如 DMC、DEC、EMC等。因此通常一种环状碳酸酯与一种或多种直链碳酸酯的混合液可以构成良好的溶剂体系,其中EC 由于介电常数远大于 PC,具有良好的成膜性质(促进 SEI 膜的形成),以及较优的综合性能和较为合适的生产制造成本,成为环状碳酸酯的主选;在链状碳酸酯中,DMC 熔沸点温度范围较窄,但介电常数和闪点较高,同时毒性小、生产工艺相对简单、成本也相对较低,因此成为链状碳酸酯主流,而 DEC 和 EMC 由于熔点较低,可以扩展电解液温度下限;此外其中 EMC 兼具 DMC和 DEC 的特性,即良好的溶解性、介电常数高、低温性能好,能有效提高锂电池能量密度和放电容量,延长电池使用寿命,成为链状添碳酸酯溶剂中的优良选择。

目前锂电池电解液均采用混合溶剂体系,综合各溶剂不同的优异性能。伴随锂电池和电解液的发展,溶剂的使用也有一定的时代性,在 1991 年以前主要使用 PC(碳酸丙烯酯)和 DEC(碳酸二乙酯),1992 年引入 EC(碳酸乙烯酯),1993 年出现 EMC(碳酸甲乙酯)、DMC(碳酸二甲酯)和 MP(丙酸甲酯)等,此后溶剂体系几乎保持不变。目前来看,单一溶剂已难达到电解液的要求,液体锂电池电解液都采用混合溶剂体系,主要是碳酸酯溶液,通常有一种碳酸酯的介电常数高,有利于锂盐的溶解,如 EC 和 PC,另外一种或几种碳酸酯的的粘度低,如 DMC、DEC、EMC等。因此通常一种环状碳酸酯与一种或多种直链碳酸酯的混合液可以构成良好的溶剂体系,其中EC 由于介电常数远大于 PC,具有良好的成膜性质(促进 SEI 膜的形成),以及较优的综合性能和较为合适的生产制造成本,成为环状碳酸酯的主选;在链状碳酸酯中,DMC 熔沸点温度范围较窄,但介电常数和闪点较高,同时毒性小、生产工艺相对简单、成本也相对较低,因此成为链状碳酸酯主流,而 DEC 和 EMC 由于熔点较低,可以扩展电解液温度下限;此外其中 EMC 兼具 DMC和 DEC 的特性,即良好的溶解性、介电常数高、低温性能好,能有效提高锂电池能量密度和放电容量,延长电池使用寿命,成为链状添碳酸酯溶剂中的优良选择。 电池级溶剂纯度要求高,纯度将影响其电化学窗口。对于电解液用溶剂而言,溶剂的纯度对锂电池性能的影响至关重要,微量的杂质会明显影响溶剂的电化学窗口,进而影响电解液的性能。以氧化电位上限为例,通过提高溶剂的纯度可以有效提高溶剂的氧化电位上限,例如对于 EC,纯度从 99.91%提高至 99.979%,氧化电位上限能从 4.87V 提高至 5.50V。而对于大部分溶剂,纯度小于 99.9%时,其分解电位为 4.6-4.9V,提高纯度就能够提高其氧化电位窗口,一般能达到 5.2V 以上。如果纯度进一步提高,像主流的 EC、PC、DMC、EMC和 DEC,其氧化电位上限可以分别达到 6.2V、6.6V、6.5V、6.7V 和 6.7V。

电池级溶剂纯度要求高,纯度将影响其电化学窗口。对于电解液用溶剂而言,溶剂的纯度对锂电池性能的影响至关重要,微量的杂质会明显影响溶剂的电化学窗口,进而影响电解液的性能。以氧化电位上限为例,通过提高溶剂的纯度可以有效提高溶剂的氧化电位上限,例如对于 EC,纯度从 99.91%提高至 99.979%,氧化电位上限能从 4.87V 提高至 5.50V。而对于大部分溶剂,纯度小于 99.9%时,其分解电位为 4.6-4.9V,提高纯度就能够提高其氧化电位窗口,一般能达到 5.2V 以上。如果纯度进一步提高,像主流的 EC、PC、DMC、EMC和 DEC,其氧化电位上限可以分别达到 6.2V、6.6V、6.5V、6.7V 和 6.7V。