【行业】钠离子电池初探:从储能走向动力(16页)

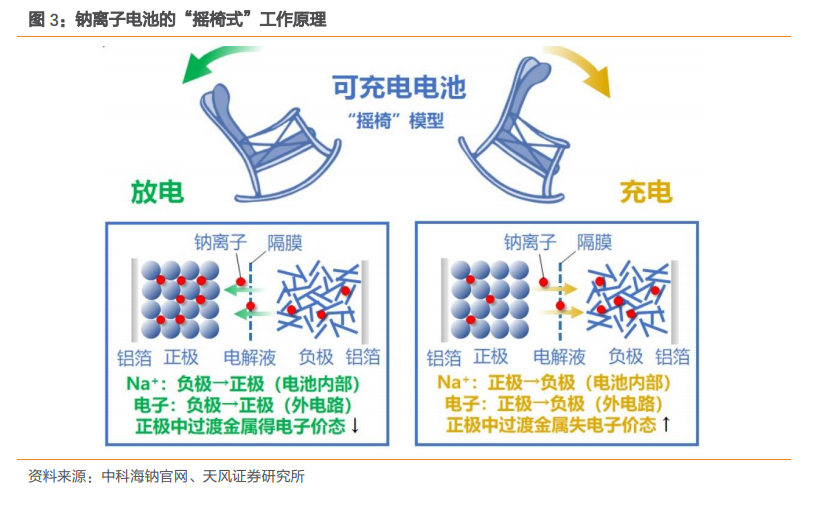

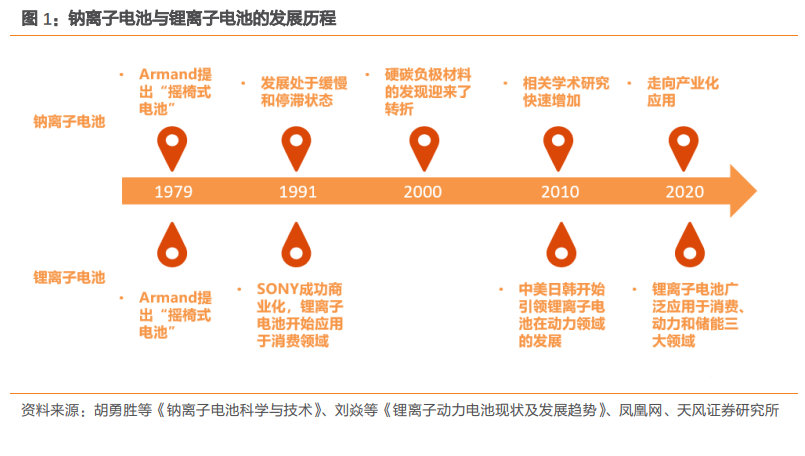

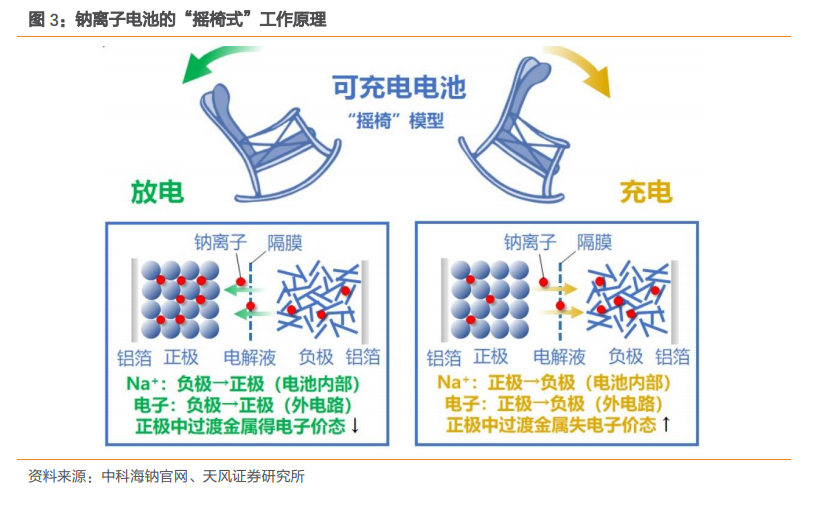

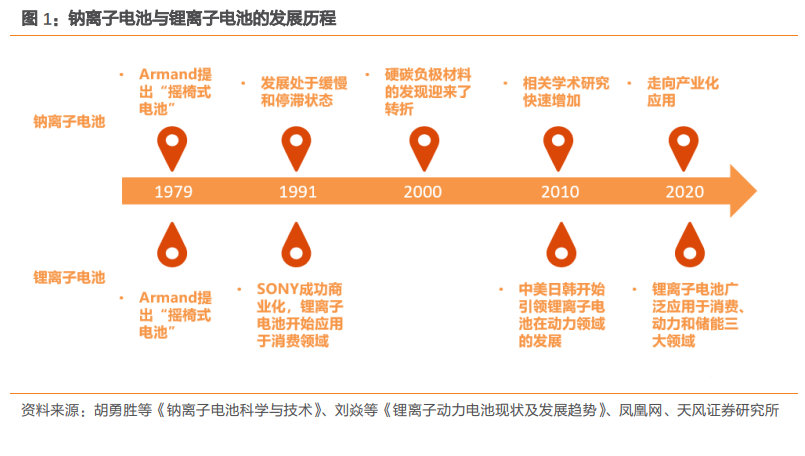

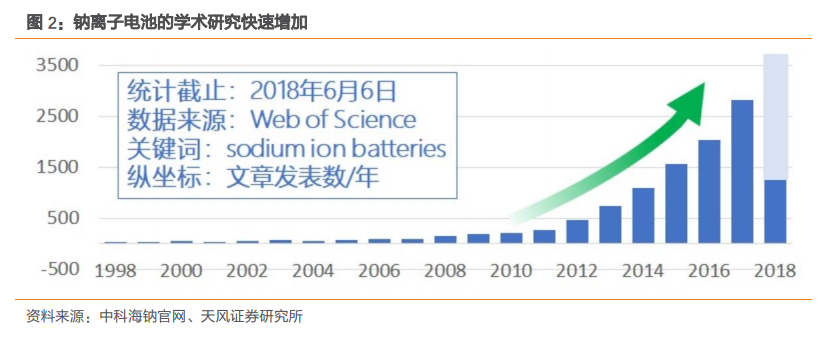

钠离子电池的研发起步较早,产业化应用的速度不及锂离子电池,但近年来学术研究和产业应用的热度持续上升。1979 年法国的 Armand 提出了“摇椅式电池”的概念,开启了锂离子和钠离子电池的研究。到 20 世纪 80 年代后期,锂离子电池得到了快速地发展和应用,其标志为 1991 年 SONY公司成功进行了商业化应用。2010 年以后,中美日韩各国开始引领锂离子电池在动力领域的发展。近年来,锂离子电池在消费、动力和储能三大类领域得到了广泛的应用。 钠离子电池与锂离子电池均属于二次电池,其工作原理都是“摇椅式”。钠离子电池在充电时,Na+从正极脱出,经电解液横穿隔膜嵌入负极,使正极处于高电势的贫钠态,负极处于低电势的富钠态;放电过程则与之相反,Na+从负极脱出,经电解液穿过隔膜嵌入正极材料中,使正极恢复到富钠态。理想的充放电情况下,Na+在正负极材料间的嵌入和脱出不会破坏材料的晶体结构,充放电过程发生的电化学反应是高度可逆的。

钠离子电池与锂离子电池均属于二次电池,其工作原理都是“摇椅式”。钠离子电池在充电时,Na+从正极脱出,经电解液横穿隔膜嵌入负极,使正极处于高电势的贫钠态,负极处于低电势的富钠态;放电过程则与之相反,Na+从负极脱出,经电解液穿过隔膜嵌入正极材料中,使正极恢复到富钠态。理想的充放电情况下,Na+在正负极材料间的嵌入和脱出不会破坏材料的晶体结构,充放电过程发生的电化学反应是高度可逆的。 以锂离子 4.5V 的电压窗口为基准,钠离子的电压窗口可达 4.2V,相对较宽,可实现达到相对较高的能量密度,适合作为电荷载体。但钠离子的质荷比和离子半径都比锂离子大,因而钠离子电池的质量能量密度和体积能量密度理论上均不及锂离子电池。且钠离子半径较大,这意味着在电池的运行过程中,钠离子在材料中的嵌入和脱出,对材料的结构稳定性和动力学提出了更高的要求。

以锂离子 4.5V 的电压窗口为基准,钠离子的电压窗口可达 4.2V,相对较宽,可实现达到相对较高的能量密度,适合作为电荷载体。但钠离子的质荷比和离子半径都比锂离子大,因而钠离子电池的质量能量密度和体积能量密度理论上均不及锂离子电池。且钠离子半径较大,这意味着在电池的运行过程中,钠离子在材料中的嵌入和脱出,对材料的结构稳定性和动力学提出了更高的要求。

钠离子电池与锂离子电池均属于二次电池,其工作原理都是“摇椅式”。钠离子电池在充电时,Na+从正极脱出,经电解液横穿隔膜嵌入负极,使正极处于高电势的贫钠态,负极处于低电势的富钠态;放电过程则与之相反,Na+从负极脱出,经电解液穿过隔膜嵌入正极材料中,使正极恢复到富钠态。理想的充放电情况下,Na+在正负极材料间的嵌入和脱出不会破坏材料的晶体结构,充放电过程发生的电化学反应是高度可逆的。

钠离子电池与锂离子电池均属于二次电池,其工作原理都是“摇椅式”。钠离子电池在充电时,Na+从正极脱出,经电解液横穿隔膜嵌入负极,使正极处于高电势的贫钠态,负极处于低电势的富钠态;放电过程则与之相反,Na+从负极脱出,经电解液穿过隔膜嵌入正极材料中,使正极恢复到富钠态。理想的充放电情况下,Na+在正负极材料间的嵌入和脱出不会破坏材料的晶体结构,充放电过程发生的电化学反应是高度可逆的。 以锂离子 4.5V 的电压窗口为基准,钠离子的电压窗口可达 4.2V,相对较宽,可实现达到相对较高的能量密度,适合作为电荷载体。但钠离子的质荷比和离子半径都比锂离子大,因而钠离子电池的质量能量密度和体积能量密度理论上均不及锂离子电池。且钠离子半径较大,这意味着在电池的运行过程中,钠离子在材料中的嵌入和脱出,对材料的结构稳定性和动力学提出了更高的要求。

以锂离子 4.5V 的电压窗口为基准,钠离子的电压窗口可达 4.2V,相对较宽,可实现达到相对较高的能量密度,适合作为电荷载体。但钠离子的质荷比和离子半径都比锂离子大,因而钠离子电池的质量能量密度和体积能量密度理论上均不及锂离子电池。且钠离子半径较大,这意味着在电池的运行过程中,钠离子在材料中的嵌入和脱出,对材料的结构稳定性和动力学提出了更高的要求。