【行业】药用辅料-行稳致远,东风渐暖(31页)

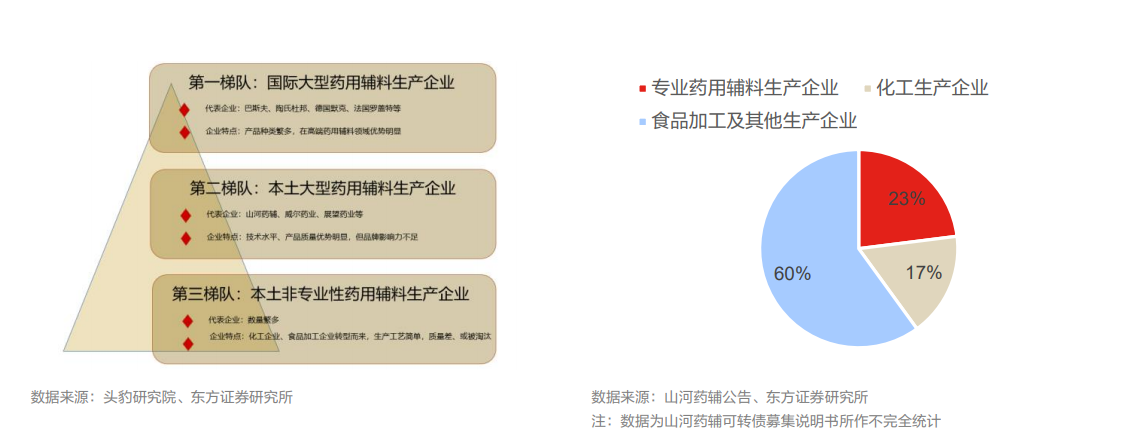

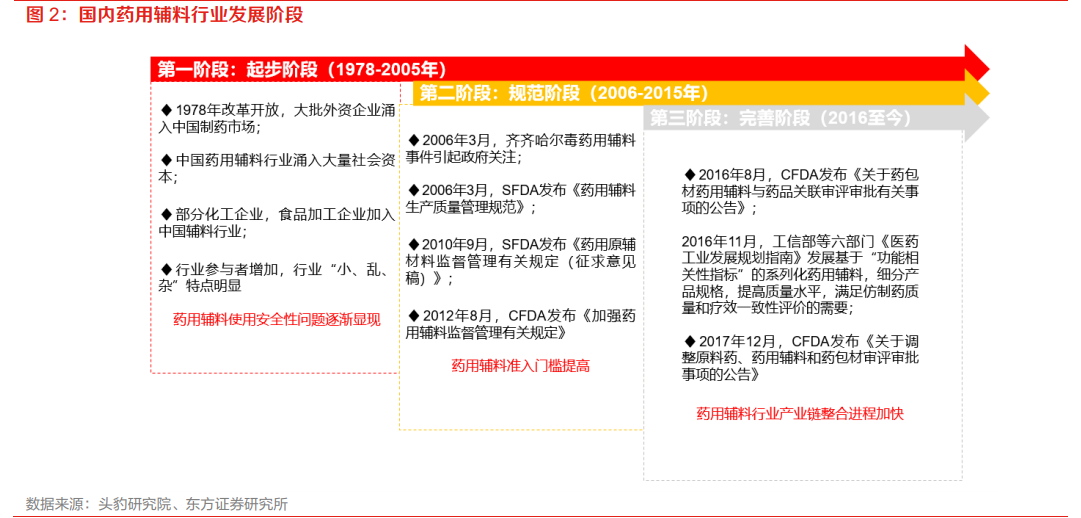

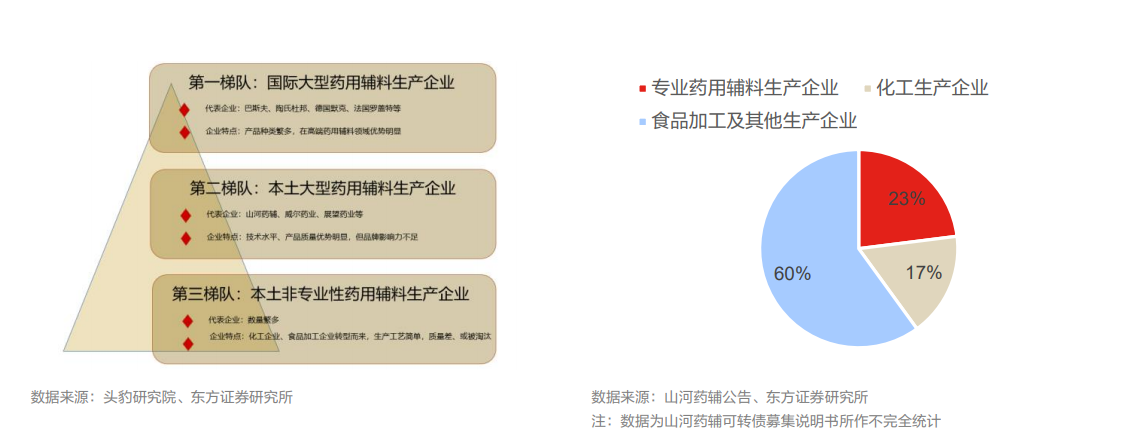

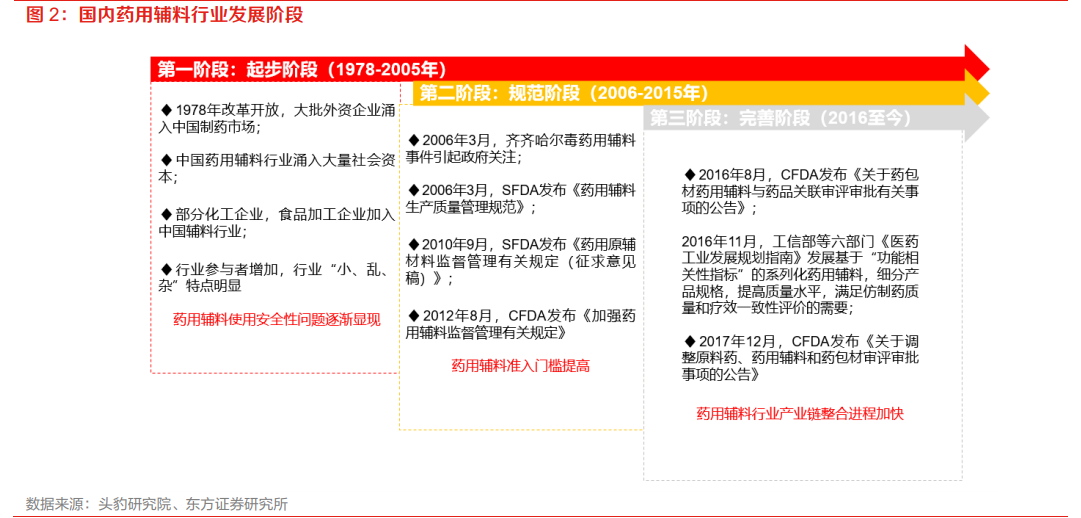

改革开放后我国药用辅料发展经历了三个阶段,逐步走向规模化、规范化。1978年后,许多外资企业进入我国制药市场,药用辅料行业也涌入众多参与者,行业“小、乱、杂”特点明显。由于我国医药产业发展过程中长期存在的“重原料、轻辅料”观念,加之辅料行业参与者参差不齐,药用辅料使用的安全性问题逐渐显现,2006 年齐二药事件后,原国家食品药品监督管理局持续出台政策规范药用辅料监督管理,行业准入门槛逐步提高。2016 年 8 月,国家药品监督管理局发布《关于药包材药用辅料与药品关联审评审批有关事项的公告》,提出将直接接触药品的药包材、药用辅料由单独审批改为在审批药品注册申请时一并审评审批,制剂企业成为药品质量的第一责任人,督促药用辅料生产企业更加精细和规范,药用辅料产业链纵向整合和横向并购加快。 参与者众多,竞争格局分散。我国药用辅料市场参与者包括国际大型药用辅料生产企业、本土大型药用辅料生产企业以及数量众多的非专业性辅料生产企业。国际大型企业药用辅料生产如巴斯夫、陶氏、默克等,凭借高品牌知名度、雄厚的资金实力和研发实力、稳定的产品质量、先进的技术水平,在高端药用辅料领域优势明显。以山河药辅、威尔药业为代表的本土大型药用辅料企业产品质量较高,具备一定的研发能力,在市场上具备较强的竞争力,但在高端辅料的研发和生产上与国际大型药用辅料生产企业还有一定的差距。本土非专业性药用辅料生产企业多由化工、食品加工企业转型而来,数量繁多,但生产工艺简单、产品质量较低,竞争力不足。根据山河药辅可转债募集说明书,据不完全统计,我国现有内资的药用辅料生产企业约 470 家,其中专业从事药用辅料生产的企业仅占 23%,化工企业约占 17%,食品与其他企业约占 60%,竞争格局较为分散。

参与者众多,竞争格局分散。我国药用辅料市场参与者包括国际大型药用辅料生产企业、本土大型药用辅料生产企业以及数量众多的非专业性辅料生产企业。国际大型企业药用辅料生产如巴斯夫、陶氏、默克等,凭借高品牌知名度、雄厚的资金实力和研发实力、稳定的产品质量、先进的技术水平,在高端药用辅料领域优势明显。以山河药辅、威尔药业为代表的本土大型药用辅料企业产品质量较高,具备一定的研发能力,在市场上具备较强的竞争力,但在高端辅料的研发和生产上与国际大型药用辅料生产企业还有一定的差距。本土非专业性药用辅料生产企业多由化工、食品加工企业转型而来,数量繁多,但生产工艺简单、产品质量较低,竞争力不足。根据山河药辅可转债募集说明书,据不完全统计,我国现有内资的药用辅料生产企业约 470 家,其中专业从事药用辅料生产的企业仅占 23%,化工企业约占 17%,食品与其他企业约占 60%,竞争格局较为分散。 低端辅料竞争激烈,高端辅料仍以进口为主。我国药用辅料的供需存在结构化差异,工艺简单、技术要求低的药用辅料产品供给充足,市场竞争激烈;工艺复杂、技术要求高的药用辅料,特别是新型药用辅料的市场供给不足,部分高端和新型药用辅料只能依靠进口,比如乳糖、磷脂类、缓控释制剂辅料等产品。目前,美国卡乐康、德国德固赛和美剂乐集团、法国罗盖特以及德国JRS(瑞登梅尔)等一些发达国家的专业辅料生产商已在我国建立起合资、独资公司或办事处,倒逼国内药用辅料企业不断创新突破、争取市场份额。

低端辅料竞争激烈,高端辅料仍以进口为主。我国药用辅料的供需存在结构化差异,工艺简单、技术要求低的药用辅料产品供给充足,市场竞争激烈;工艺复杂、技术要求高的药用辅料,特别是新型药用辅料的市场供给不足,部分高端和新型药用辅料只能依靠进口,比如乳糖、磷脂类、缓控释制剂辅料等产品。目前,美国卡乐康、德国德固赛和美剂乐集团、法国罗盖特以及德国JRS(瑞登梅尔)等一些发达国家的专业辅料生产商已在我国建立起合资、独资公司或办事处,倒逼国内药用辅料企业不断创新突破、争取市场份额。

参与者众多,竞争格局分散。我国药用辅料市场参与者包括国际大型药用辅料生产企业、本土大型药用辅料生产企业以及数量众多的非专业性辅料生产企业。国际大型企业药用辅料生产如巴斯夫、陶氏、默克等,凭借高品牌知名度、雄厚的资金实力和研发实力、稳定的产品质量、先进的技术水平,在高端药用辅料领域优势明显。以山河药辅、威尔药业为代表的本土大型药用辅料企业产品质量较高,具备一定的研发能力,在市场上具备较强的竞争力,但在高端辅料的研发和生产上与国际大型药用辅料生产企业还有一定的差距。本土非专业性药用辅料生产企业多由化工、食品加工企业转型而来,数量繁多,但生产工艺简单、产品质量较低,竞争力不足。根据山河药辅可转债募集说明书,据不完全统计,我国现有内资的药用辅料生产企业约 470 家,其中专业从事药用辅料生产的企业仅占 23%,化工企业约占 17%,食品与其他企业约占 60%,竞争格局较为分散。

参与者众多,竞争格局分散。我国药用辅料市场参与者包括国际大型药用辅料生产企业、本土大型药用辅料生产企业以及数量众多的非专业性辅料生产企业。国际大型企业药用辅料生产如巴斯夫、陶氏、默克等,凭借高品牌知名度、雄厚的资金实力和研发实力、稳定的产品质量、先进的技术水平,在高端药用辅料领域优势明显。以山河药辅、威尔药业为代表的本土大型药用辅料企业产品质量较高,具备一定的研发能力,在市场上具备较强的竞争力,但在高端辅料的研发和生产上与国际大型药用辅料生产企业还有一定的差距。本土非专业性药用辅料生产企业多由化工、食品加工企业转型而来,数量繁多,但生产工艺简单、产品质量较低,竞争力不足。根据山河药辅可转债募集说明书,据不完全统计,我国现有内资的药用辅料生产企业约 470 家,其中专业从事药用辅料生产的企业仅占 23%,化工企业约占 17%,食品与其他企业约占 60%,竞争格局较为分散。 低端辅料竞争激烈,高端辅料仍以进口为主。我国药用辅料的供需存在结构化差异,工艺简单、技术要求低的药用辅料产品供给充足,市场竞争激烈;工艺复杂、技术要求高的药用辅料,特别是新型药用辅料的市场供给不足,部分高端和新型药用辅料只能依靠进口,比如乳糖、磷脂类、缓控释制剂辅料等产品。目前,美国卡乐康、德国德固赛和美剂乐集团、法国罗盖特以及德国JRS(瑞登梅尔)等一些发达国家的专业辅料生产商已在我国建立起合资、独资公司或办事处,倒逼国内药用辅料企业不断创新突破、争取市场份额。

低端辅料竞争激烈,高端辅料仍以进口为主。我国药用辅料的供需存在结构化差异,工艺简单、技术要求低的药用辅料产品供给充足,市场竞争激烈;工艺复杂、技术要求高的药用辅料,特别是新型药用辅料的市场供给不足,部分高端和新型药用辅料只能依靠进口,比如乳糖、磷脂类、缓控释制剂辅料等产品。目前,美国卡乐康、德国德固赛和美剂乐集团、法国罗盖特以及德国JRS(瑞登梅尔)等一些发达国家的专业辅料生产商已在我国建立起合资、独资公司或办事处,倒逼国内药用辅料企业不断创新突破、争取市场份额。